偏愛の書……「どうしても好き」の1冊をつくる

- 2025/3/20

- できる人研究所

雪が降ったり、

大谷さんがホームランを打ったり……と、

怒涛のような1日でしたが、

何より今日はリモートでの

「賢者の会」を開催しました。

お集まりいただいた皆様、

ありがとうございました!

「人に自慢できる」「持っていて格好いい」

「紙の本をつくろう」というテーマ。

今日はあらためて

「本の感覚的効用」について、

皆で議論をしました。

・本屋さんで現物を選ぶ楽しさ

・持つことで知的な雰囲気を醸せる

・本を読んだ満足感が高い

・つんどくを楽しめる

・内容以外の楽しみがある(装丁、スタイル他)

・頁をめくるワクワク感

・飾れる(自慢できる)

そこで、皆さんに聞きたいのは、

「どうしても手放せない1冊」が

あったりはしませんか?

持っている意味はほとんどない。

衝動で買ったような本だけど、

では「電子化でデータ化しよう」という

気持ちにはなれない。

「本として所有していること」のみに

価値を自分で見出している本ですね。

今日、皆で話した中では、

『スパイスの科学大図鑑』

とか『イワナの図鑑』などが出ていました。

じつは「偏愛」というそうですが、

マニアックな「好き」を集めた本。

自分の「好き」を集めた本ですから、

当然これは持っているだけで嬉しいし、

スマホの中にデータが入っているよりも

やはり紙の本を持ちたいかもしれない……。

考えてみれば、

小学生ころの「昆虫図鑑」とか

これに等しいものがあるように思います。

私にも、今でもほとんど開くことはないけれど、

「これは捨てられない」という本が

結構あります。

世界の「奇書」ばかりを集めた図鑑とか、

一度も読破したのことのない、

ジェイムズ・ジョイスの

『フェネガンズ・ウェイク』とか。

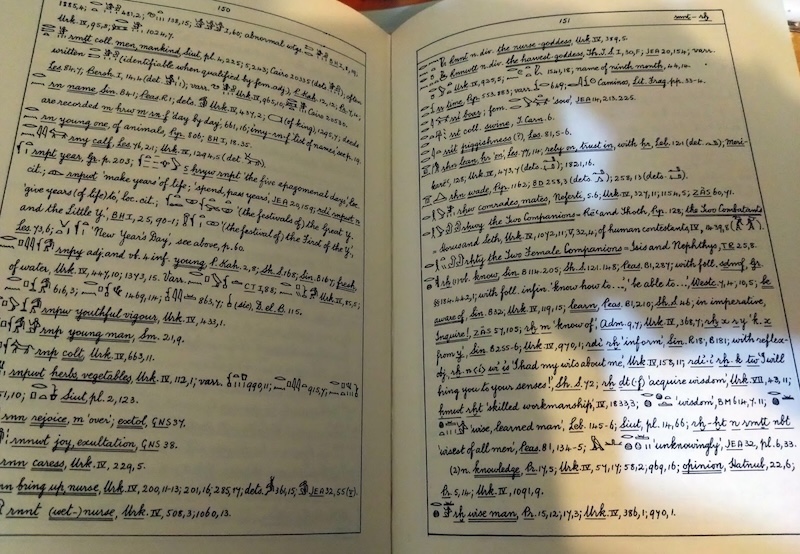

画像はそれらよりもずっと

実践度は高いのですが、

いまや使用することも不可能になっている

思い出の1冊。

フォークナー(Raymond O.Faukner)の

『A Concise Dictionary of Middle Egyptian』

という本。

いまはわかりませんが、私が大学生の頃に

「世界でいちばん権威のあるヒエログリフの辞書」

であった本ですね。

1万5000円ほどかかったと思いますが、

当時勉強していたこともあり、

バイトのお金を投資して、

神保町の古書店で購入した思い出があります。

現在は使いこなすことなど、

とてもできない……。

でも、まさしく自分の「好き」を

体現している本ではありますよね。

そんなふうに、それぞれが偏愛する

「好き」をまとめていく作業を

「賢者の会」でできないか?

考えてみれば、

たてまえ「研究者」であり「探究者」である

「賢者」という存在にも相応しいのではないか。

他の人が読むことで

「学び」にもなりそうですしね。

では、いったいどんな形を目指そうか?

また次回に皆の意見を集め、

完成を目指せればです!

次回は4月8日の開催を目指しています。

楽しいですよね。本当に。