4月になりました。

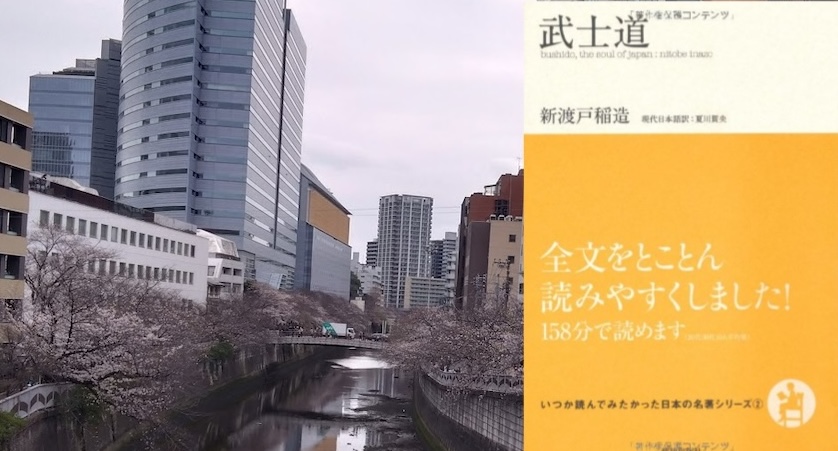

3月の末、目黒駅の銀行へ行ったついで、

目黒川まで行ってみると、

もう外国人の観光客さんで一杯でした。

いまはどこの桜の名所も、そんな具合ではないか。

よくも悪くも、

日本の桜は国際的になったものです。

ただ、最初の画像は五反田方向、

こちらは中目黒方向ですが、

まだ、あまり咲いていないですよね。

とくに東京に住む方は、

急ぐこともないのではないか……。

寒いし、今は天気もよくないですからね。

そんな桜への言葉として、新渡戸稲造さんの言葉。

「『武士道』は、

我が国の桜と同じものです……」とは、

私が現代語訳した『武士道』の第1章、

出だしの言葉。

まさに「武士道」の本のオープニングです。

どうして「桜=武士道」なのか?

それは、わざわざ桜を見に行くまでもない。

春になれば、私たちはどこでも

桜が咲いている光景を目にします。

たとえずっと家に閉じこもっていたとしても、

窓を見れば、この時期、

枠に花びらが付いていたりする。

家に帰り、上着を見れば、見た記憶がなくても、

桜の花びらがくっついている。

そして何より「香り」ですよね。

いつでもどこでも、

私たちは桜の香りを思い出すことができる。

記憶から一生懸命に消そうとしたって、

日本人であれば、潜在意識の奥底のどこかに

桜のイメージを携えているだろうと

新渡戸稲造さんは考えているわけです。

当人、長く海外に住んでいた経験からも

そう感じていたのでしょうね。

そして「武士道」も、同じものではないかと

新渡戸さんは考えました。

「武士道」が日本人独特の価値観で、

困難に直面したときや、

何かを覚悟をもって行なわねばならないとき、

私たちはいつでも

潜在意識の奥底にある「武士道」を

桜のイメージのように引き出すことができる……。

それがどんなものかは、ぜひ本書……をですが、

「桜」と「武士道」はぜひ、

同義のものと皆に認識してほしいですね(笑)

毎年、そう書いている私は、

切っても切り離せなくなっていますね。