「よくぞ我が前に現れた

永遠なるこの宝剣よ仏陀を貫き、

達磨までを貫いてきた剣よ

今度は同じように私を貫き、

お前の道を貫くがいい!」

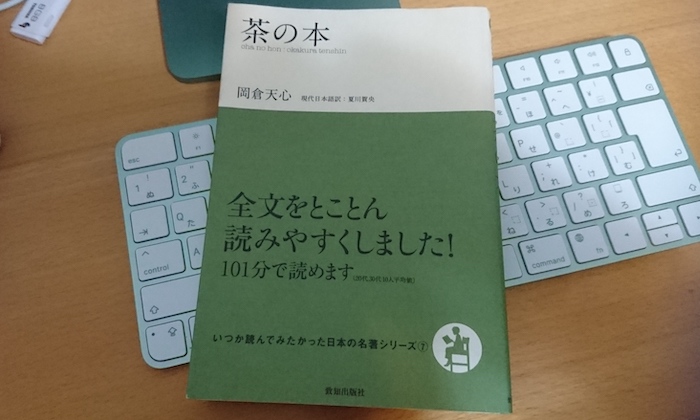

こちらは私が現代語訳した『茶の本』のラスト。

本書のベースになっている

「茶の湯」の思想を確立した千利休が、

秀吉から疑惑をかけられ、切腹による死を選ぶシーン。

1906年にアメリカでベストセラーになった本書。

著者の岡倉天心さんは、

利休の決死の覚悟を最後に紹介して

この本の締めくくりにしたんですね。

じつはその利休の「最期の日」が、

3月27日、あるいは28日とされています。

旧暦では2月28日で、新暦では4月ともされますが、

表千家では3月27日、

裏千家では3月28日を忌日とし、

彼を偲ぶ茶会を行なっているそうです。

その通り、最期の茶会で弟子たちに茶をふるまったあと、

使用した茶器を粉々にし、

壮絶な自害を果たした利休。

武士として自らを貫いたのは、

ある意味、秀吉の嫌がらせような行為でもありました。

というのも、

『茶の本』でうったえた日本人の「和」とは、

戦士階級の武士たちが刀を預け、

「狭い空間で一緒に茶を飲む」という共感によって

争いを納め、お互いを理解し合ったうえで

対立を解決してしく……という方法論を

説いたものでもありました。

実際、人生の後半で強大な権力を得た秀吉は、

利休のこうした思想をバックボーンにすることで、

小田原北条氏以外はほぼ国内で争うことなく、

全国統一を交渉で成し遂げたわけです。

ところが、その利休と秀吉は、

最終的に対立することになる……。

実際に何があったのかはよくわかっていません。

ただ、秀吉は利休に、

「切腹」という武士のルールに則った形での

自害を強いたわけです。

一流の文化人だった利休ですが、

「あくまでお前は俺の部下の武士の一人なのだ」

という見せしめのようなものでしょう。

これに対し利休は抵抗することなく、

完全に武士のルールに則って、

正しいやりかたで腹を掻っ捌くことを選びました。

「自分は何も間違っていない」ことを

自らの覚悟をもって示そうとした。

その通り、和の道を貫くのも、

命を賭ける覚悟が必要なわけです。

天心さんは、そんな強い信念を世界に向けて

うったえたかったのでしょう。

まあ、現在はウクライナでも、ガザでも決死の覚悟で、

世界が平和への道を模索しているところ。

争うことだけでなく、争いを止めるのにも

決死の覚悟が必要なことは

私たちも知っておく必要があるかもですね。