4月8日の本日は、夜の8時からリモートで

「賢者の会」を開催します。

興味ある方は私のSNSや

メール等で連絡いただけたらです。

gaonatsukawa@gmail.com

ZOOM会議室の案内を送らせていただきます。

本好きの人々が集まって開催してきた

「賢者の会」。

現在の出版不況の中、リモート再開した後は、

皆で「紙の本の魅力」を再確認するような

プロジェクトを仕掛けたいよね……という

話になっています。

ともかくは皆で楽しみながら、

書き、編集し、出来上がったものを作品化して、

本の喜びを満喫できるコミュニティを

作っていけないか……?

そこでキーワードに出てきたのは「偏愛」です。

自分が好きなものについて、

それがどれだけ素晴らしいのか?

文字になったメディアで、それを伝える。

なるほど基本の基本ですよね。

同じようなことを私はブログでも毎日、

やり続けているわけですし……。

なんとなく自己満足ですが(笑)

じつは学生の頃から50代になっている現在まで、

私がずっと継続して

読み続けているジャンルの本があります。

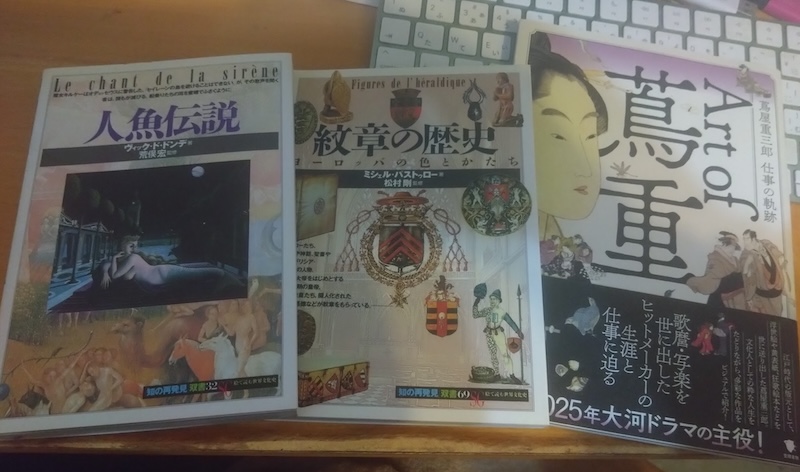

それは画像のような、ビジュアルの歴史本です。

左はちょっと中二病的ですが、

『人魚伝説』と『紋章の歴史』というもの。

創元社さんから出ている「知の再発見叢書」というもの。

1990年からというから、もう35年続いているのか。

最近は書店でこそ見かけにくくなりましたが、

現在も続いているようです。

右は一番最近に読んだものですが、

大河ドラマでお馴染みの蔦屋重三郎が関与した

江戸時代の浮世絵や書籍をまとめたもの。

『Art of 蔦重』という

笠間書院さんから出ている本ですね。

車浮代さんの筆になります。

いまドラマでは始まっている吉原の広報誌や

黄表紙、その後の歌麿や写楽まで、

これ1冊あれば、写真もあって、

すぐに「ああ、蔦重は、こういうのを作ったんだ」とわかる。

いちばんわかりやすいんじゃないだろうか。

ともかく、どれも学者が書くような

専門書ではありませんが、

こだわって「それが好き」という人に

的確な情報を伝えています。

そもそもは学校で歴史を学んでいたころに、

こうした分野の本を読み始めた私ですが、

いつしか「研究者になるより、

こんな自由研究のような本を作るほうが

楽しいのではないか」と思い始め、

現在への道を歩んだのではないかと思います。

今の流れが、最後はどこへ向かっていくのか?

「賢者の会」は、

まったく先が読めないことも事実ですが、

なんとなく人生の最初のほうからやってきたことに

近づきつつありますよね。

少年少女の頃を回顧しながら、

私たちのところには参加してくださると

面白いかもしれません(笑)